一、历史发展与里程碑

的可追溯至20世纪50。1953年,市战备与用需求启动筹备工作,并在苏联专家的协助下完成首版2。1969年1月15日,1号线(苹果园至站段)正式开通,标志着迈入2。此后,线路不断扩展:1984年二期工程(建门至复兴门)投运,1987年环线成型,1990复八线(复兴门至八王坟)启动,逐步构建起中心城区骨干28。

三、客流量与运营效能

2024年数据显示,年客运量达36.22亿人次,日均989.61万人次,单日纪录达1255.12万人次34。10号线以日均149.55万人次居各线之首,4-大兴线、6号线等南北干线紧随其后,前六名线路承担全网56%的运力56。乘客平均乘距17.36公里,耗时40.52分钟,折射出线网对长距离通勤的支撑作用46。

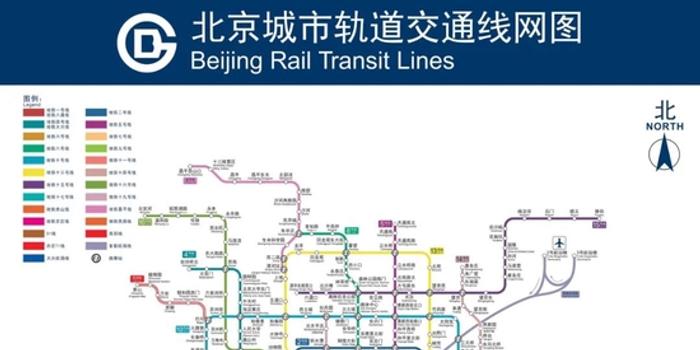

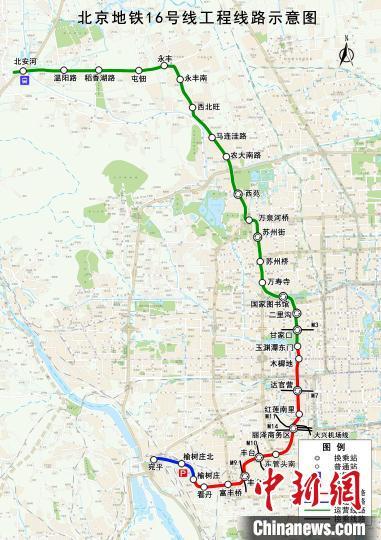

二、线路与功能拓展

当前路网呈现“环线+放射线”复合结构,覆盖东城、朝阳、海淀等主要城区,并向昌平、大兴等远郊延伸13。3号线一期作为东西向骨干线,串联东四十条、工人场、东坝等区域,填补了铁朝阳站的空白,并通过5座换乘站与2号线、10号线、14号线等实现互联18。12号线则化了北部与东部区域连接,助力金盏金融商务区、第四使馆区等新兴功能区发展110。

四、技术升级与可持续发展

在扩展规模的同时,注重技术创新。例如,3号线采用全自动运行系统,提升发车密度至2分钟间隔1。地基隔振技术的应用亦取得进展,通过填充沟等工程措施降低轨道振动对周边建筑的影响,相关研究已进入2.5维有限元建模阶段7。智慧票务、无人驾驶等试点项目逐步推广,2024年大兴机场线实现L4级自动驾驶商业化运营12。

为应对高峰压力,采取多样化调度策略。例如,工作日日均客运量达1118.71万人次,通过加开临客、优化换乘流线等方式提升效率46。节假日期间,针对旅游客流增长17.28%的特点,重点加南站、西单等枢纽站的客流疏导56。

未来,随着东六环高线公园、市郊铁路副中心线等项目的,将进一步融合生态、文化功能,向“轨道+城市”综合开发模式转型12。中的19号线二期、15号线东延等线路,将持续完善多中心化格局,为超大城市提供“样本”。

进入21世纪后,进入高速发展期。2007年起,年均新增一条线路,至2024年底已形成29条线路的庞38。2024年12月15日,随着3号线一期、12号线及昌平线南延剩余段同步开通,新增运营里程43公里,实现七大火车站、两大机场全覆盖89。

重点交通枢纽的整合尤为显著。例如,朝阳站枢纽启用后,通过3号线实现高铁与无缝衔接,日均疏解客流超20万人次810。类似设计亦见于丰台站、望京西等综合枢纽,推动“轨道上的城市”多模式交通体系成型12。

1238910自1971年开通首条线路以来,历经半个多世纪的发展,已成为规模的城市轨道交通系统之一。截至2025年,其运营里程达到879公里,车站数量523座,其中换乘站98座,稳居全首位8910。这一成就不仅是城市基础设施的缩影,更体现了首都交通与城市发展的深度协同。

相关问答