一、多层级管理体系

管理需建立覆盖全流程的框架。根据《安全生产》等规,项目启动前需严格审资质,签订安全协议并完成人员培训3。过程实行分类管理:

- 风险识别方:通过文档审查、专家访谈、地质勘测预判潜在隐患,如复杂岩层导致的涌水或方210。

- 实时监控技术:采用传感器监测隧道变形、设备状态,结合iS3智慧系统实现数据集成与风险预7。

- 应急机制:针对设备故障等突发,制定“四级”预。例如,钢轨打磨车故障时需立即封锁区间、调度援,并限速保障后续运营6。

三、技术与工艺优化

方选择需兼顾效率与环境影响:

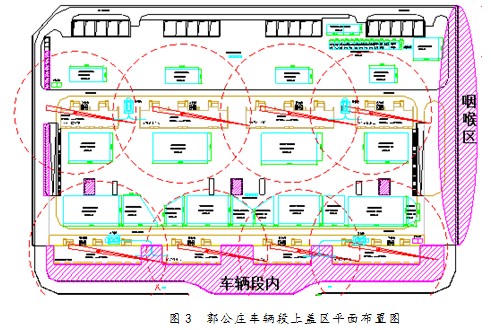

- 区域分级:正线轨行区(A类)、车场范围(类)、车站范围(C类),每类按风险等级细分为一至。例如,A1级需工程车配合,C1级涉及大面积客运服务调整6。

- 责任落实:项目经理为责任人,监理部门责全程,现场人员需遵守“三不动”(未联系好、设备状态不明、在用设备不动)、“三不离”(未试验良好、设备未修复、异常未查清不离)等安全原则8。

二、安全风险监测与应急控制

的高风险性要求建立动态监测体系:

- 区间:盾构占主导(应用率超80%),辅以明挖处理浅埋段;高架段采用预制箱梁吊装提升效率4。

- 车站建造:优先选用盖挖(先建顶盖恢复交通,再向下开挖),减少地面交通阻塞4。

- 设备管理:严格执行夜间检修“天窗期”(通常0:50-3:50),同步完成轨道打磨、接触网维护等作业6。

四、信息化驱动的管理升级

管理系统(如/S架构平台)实现全流程数字化:

- 计划协同:在线申报计划,系统自动检测地线封挂、轨道占用等冲突,缩短审批时间30%9。

- 过程管控:移动终端支持实时申请/注销,自动生成工时利用率、计划完成率等指标9。

- 数据整合:联通OA系统与数据中心,为钢轨疲劳分析、设备寿预测提供支持9。

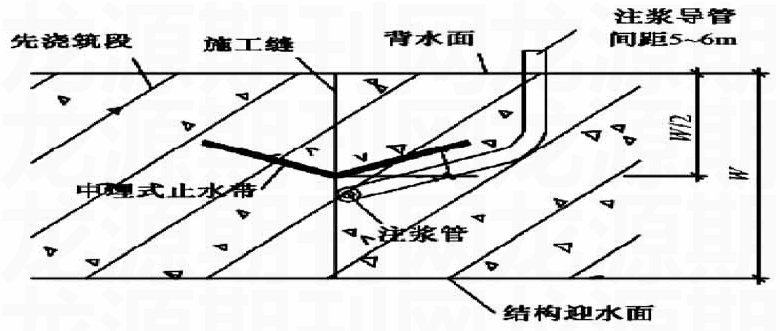

未来管理将进一步融合IM建模、数字孪生技术,通过动态模拟优化方,并在“深埋隧道抗震”“富水地层止水”等关键技术领域持续突破,以支撑城市轨道交通的高质量拓展。

运营管理是确保城市轨道交通系统安全、高效运行的心环节,其涉及、、设备维护及风险控制等多维度协同。以下基于行业实践与研究进展,从管理体系、风险控制、技术应用及信息化发展四展开论述:

相关问答

文章来源:

用户投稿

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。