降费过程中仍存在结构性矛盾。部分用户遭遇“套餐升档易、降档难”问题,办理保号套餐需多次往返归属地营业厅[[7]8;计费系统透明度不足的例频发,如用户未使用流量却被扣费、手机终端与运营商后台数据不一致的“流量罗生门”6,以及非本人办理的“天降”电话卡导致长期欠费等[[6]16。这些现象露了运营商在数据开放性与服务规范性上的短板。

综合来看,流量降费已从单纯资费下调转向服务质量与消费透明的多维升级。未来需持续平衡企业盈利诉求与用户权益保障,通过技术赋能与约束,真正实现“降费不降质”的可持续发展目标。

至2025年,市场竞争进一步深化,低大流量套餐成为主流。电信运营商推出多款高性比产品:例如电信“星乐卡”(29元/105G通用流量+30G定向流量)、“星瀚卡”(29元/205G通用流量+100分钟通话);联通“雪王卡”(39元/255G通用流量);广电“正龙卡3.0”(31元/135G纯通用流量)等4。同时,用户可通过“保号套餐+副卡”组合策略降低月租,例如办理移动8号套餐搭配广电29元/150G副卡,实现月租40元内享受大流量4。山东等地还试点区域性福利,用户通过手机开热点连接云电脑可免1000G省内流量1,凸显资费差异化创新。

针对乱象,2025年7月三大运营商集体整改:移动明确“未经用户确认不得开通业务”,套餐变更无合约条件下需48小时内办结;电信调“严禁销售未经公示套餐”,并简化退订流程;联通则大幅精简资费种类,化协议关键条款公示14]。监管层面亦呼吁压实经营者责任,通过技术手段消除“系统黑箱”,保障用户知情权与选择权[[6]14]。

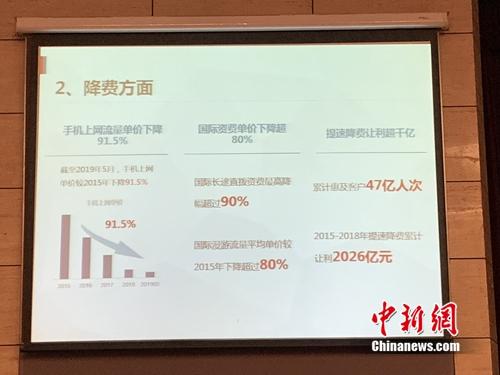

近年来,我持续提速降费,运营商流量资费经历了显著的结构性调整。2018年,工作报告明确提出取消流量“漫游”费,并要求移动流量资费年内降低30%2。三大运营商随即,电信将套餐外流量资费下调至不超过0.03元/M,降幅达90%;移动推出“达量不限速”套餐,并针对用户推出“查网龄送流量”;联通则推出20元14G假日特惠流量包,将单降至1.43元/G[[5][9]15。这些举措使得7.8亿用户直接受益9,标志着流量资费进入“普惠”。

相关问答