一、构建智能化管理体系

城市基础设施运营需建立物联网平台实现动态监测,整合5G通信、无人机巡检、传感器等技术模块1。例如污水处理系统可通过实时水质监测设备联动自动加系统,降低人工干预频率2。运营团队应设立数据分析中心,对交通流量、能源消耗等数据进行建模分析,形成预机制4。深圳某新区通过EPCO模式(设计-采购--运营一体化),将运维需求前置到阶段,使管网故障率下降42%10。

三、多方协同运作机制

跨部门协作需建立联席会议,交通、环保、住建等部门每月召开运营协调会,共享12类心数据3。在老旧改造中,佛山采用"监管+专业运营+居议事"模式,通过线上平台收集居意见,使改造方通过率从58%提升至89%8。建议设立城市运营专项基金,明确与资本在智慧停车、新能源充电等项目的收益分配比例10。

二、标准化运维流程设计

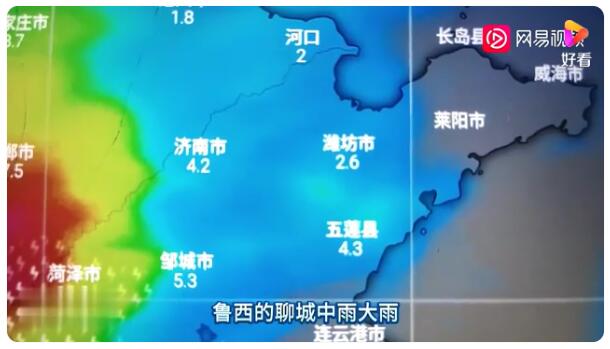

建立包含设备维护、质量控制和应急三大模块的操作手册。具体包括:每日巡检覆盖80%以上设施节点,每周进行水质/空气质量抽样检测2;制定分级机制,如雨天气启动排水预时,30分钟内需完成泵站全员到岗7。杭州采用"运维工单数字化"系统,将报修时间从平均4.2小时压缩至1.5小时6。

五、衔接与风险防控

运营方需嵌入城市土空间体系,重点衔接海绵城市、韧性城市等专项指标10。建立影响评估模型,如新能源补贴调整时,同步测算充电桩运营成本8。在项目融资阶段引入第三方监理,对运营资金实施"三审"(方预审、过程抽审、决算终审),某市开发区通过该机制减少12%的无效支出2。

六、市参与机制创新

构建"需求采集-服务供给-效果评"闭环,通过城市APP设置"我拍隐患"功能模块,实现市政问题24小时受理7。上海推行"运营官",选拔居参与垃圾分类站点管理,使误投率从19%降至6%3。建议每季度发布运营,公开基础设施完好率、处理时效等18项关键指标9。

四、动态化资源配置策略

建立"平急两用"资源储备体系,日常保持30%的应急处置物资冗余度。采用AI算预测区域量变化,动态调整交通运力配置5。成都高新区通过建筑信息模型(IM)系统,实现地下管网维修时的多工种协同调度,效率提升27%1。建议推行设施设备全生周期档管理,对使用15年以上的给排水管网实施优先改造9。

上述流程建议通过技术赋能、机制创新和精细化管理,形成可的城市运营模式。实施过程中需注意地域特性适配,如北方城市应重点化供热管网监测模块,沿海地区需加防洪排涝应急演练110。

城市运营流程建议需结合技术整合、多方协作和动态管理机制,构建从基础设施到服务体系的完整链条。以下流程建议基于行业实践与环境分析,旨在提升城市运营效率和服务质量:

相关问答